日本人の2人に1人が生涯に一度はがんになるといわれる時代です。実際にがんと診断されたとき、心身にはどのような影響が及ぶのか。

日本人の2人に1人が生涯に一度はがんになるといわれる時代です。実際にがんと診断されたとき、心身にはどのような影響が及ぶのか。

健康なうちから知っておきたい心構えを専門家に聞いた記事が2022年12月24日の日経新聞に載っていました。

「がんの診断・告知は、患者さんの心に爆弾が投げ込まれるようなもの」と国立がん研究センター中央病院(東京・中央)支持療法開発部門長で精神腫瘍科医長の内富庸介医師は話しています。

「がんの診断・告知は、患者さんの心に爆弾が投げ込まれるようなもの」と国立がん研究センター中央病院(東京・中央)支持療法開発部門長で精神腫瘍科医長の内富庸介医師は話しています。

がんと診断された人の多くはそれだけ大きな衝撃を受け「告知されたあとはどうやって帰宅したか覚えていない」という声もよく聞かれます。

がんの診断から1〜2週間程度は、がんであることを否定したり、現実を受け入れようとしたりする不安定な状態が続き、この否認と受容の間で揺れ動きながらも、次第に適応して、現状を知ろうとしたり、治療に取組もうとしたりするようになっていくそうです。

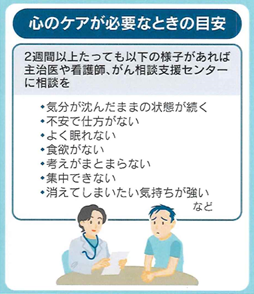

ただし、適応の段階に至るのが難しく、気分が沈んだまま何もする気がしない状態が続いてしまう人もいます。

内富医長によれば「6人に1人が適応障害となり、さらにうつ状態になる人も同程度いる」といっています。

2週間以上たっても不安で仕方がない、よく眠れない、食欲がない、考えがまとまらない、消えてしまいたいような気持になるといったことが続く場合は、適切なケアや治療が必要になるので、「まずは主治医や看護師のほか、がん診療連携拠点病院や地域がん診療病院に設置されたがん相談支援センターに相談をしてほしい」と内富医長はいっています。

2週間以上たっても不安で仕方がない、よく眠れない、食欲がない、考えがまとまらない、消えてしまいたいような気持になるといったことが続く場合は、適切なケアや治療が必要になるので、「まずは主治医や看護師のほか、がん診療連携拠点病院や地域がん診療病院に設置されたがん相談支援センターに相談をしてほしい」と内富医長はいっています。

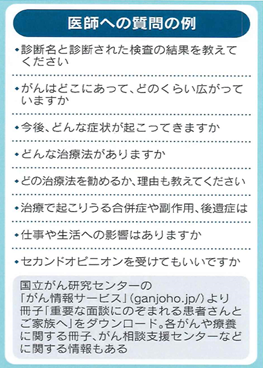

治療を受ける上では主治医との積極的なコミュニケーションが重要です。「何を聞けばいいのか分からない」という人も多いので、国立がん研究センターでは医師との面談時によくある質問を網羅的にまとめた冊子を作成しているそうです。

現在は医療の進歩によって克服できるがんが増えてきています。がんに直面した時には、前向きに治療に取組むためにも、心のケアの重要性を覚えておきたいと記事の最後には書いてありました。

配信 Willmake143

date: 2023/01/ 1:00am

がんと診断された人にとって最も恐ろしい言葉は「転移」だと思います。

がんと診断された人にとって最も恐ろしい言葉は「転移」だと思います。

がん細胞が原発部位を離れて人体の別の場所へ移動する転移は、がんによる死亡例の90%で見られます。最近、この過程に関与している意外な要因が浮上したそうです。

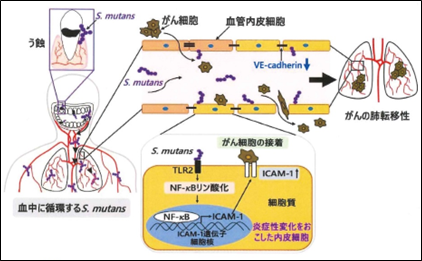

フソバクテリウム・ヌクレアタムというありふれた細菌は、通常は何の害も及ぼさずに歯茎にすみ着いているのですが、一部の大腸がんや食道がん、膠臓がん、そしておそらくは乳がんについても、転移を助けているらしいそうです。

日経サイエンス社から2022年12月20日に出版された「こころとからだの健康読本」という本に書いてありました。本書は月刊誌「日経サイエンス」に連載中の人気コラム「ヘルス・トピックス」の記事を主体にした健康科学のアンソロジーです。

フソバクテリウム・ヌクレアタムという細菌が血流に乗って移動し、がん細胞の表面に存在する糖の分子に結合して感染しうることが、実験と実際の患者を調べた研究で示されています。

感染すると、がん細胞に移動を引き起こすことが知られている様々な信号と免疫応答が生じます。がんの進行にマイクロバイオーム(微生物叢)が及ぼす影響は注目の研究分野であり、フソバクテリウムの研究はそこに新たな理解を加えるだろうということです。また、斬新な治療法に道を開くかもしれないとも言われています。

この菌は、健康な人の口のなかでは、口内微生物社会の一員としておとなしく暮らしています。

だが歯科衛生が行き届かず糖尿病その他の疾患を放置していると、素行不良となって歯周炎や扁桃炎、虫垂炎、さらには早産を引き起こすのだそうです。

結腸直腸がんとの関連が初めて浮上したのは約9年前、この菌のDNAが大腸がん組織に通常よりも多く存在することを2つの研究チームが発見したことによります。

その後、がん細胞へのこの菌の感染が厄介事であることが数十件の研究で判明しました。膵臓がんと食道がん、大腸がんの予後の悪さと関連づけられているほか、

食道がんと大腸がんについては抗がん剤治療が効きにくくなり、大腸がんの転移とも関連が見られるとのことです。大腸がんは世界で3番目に多いがんで、死亡数では2番目です。

食道がんと大腸がんについては抗がん剤治療が効きにくくなり、大腸がんの転移とも関連が見られるとのことです。大腸がんは世界で3番目に多いがんで、死亡数では2番目です。

「フソバクテリウムはがんの原因ではないが、その進行を加速しうると考えられる」とイスラエルにあるヘブライ大学の微生物学者バクラック先生はいっています。

配信 Willmake143

date: 2023/01/ 1:00am

年をとって寝たきりになるのは困ると思っている人は多いはずです。でも、寝たきりになるずっと前からその前兆である「フレイル」は始まっています。

年をとって寝たきりになるのは困ると思っている人は多いはずです。でも、寝たきりになるずっと前からその前兆である「フレイル」は始まっています。

フレイルとは、活動性や意欲の低下を含めた「心身の衰え」のこと。心身の衰えというと「わかっていても手の施しようがない」と思っている人も少なくないかもしれませんが、滋賀県立大学人間文化学部生活栄養学科の今井絵理准教授は、早い段階の対策が重要だと日経ヘルス2023年冬号で話しています。

また、「放っておくと筋肉量が低下するサルコペニアや寝たきりの要介護状態に発展することもある。そうなってからでは回復するのは難しいので、その前段階のフレイルにすらならないよう、できるだけ早い時点でフレイルにつながる要因や予防策を見つけて対策に着手することが必要」と話しています。

また、「放っておくと筋肉量が低下するサルコペニアや寝たきりの要介護状態に発展することもある。そうなってからでは回復するのは難しいので、その前段階のフレイルにすらならないよう、できるだけ早い時点でフレイルにつながる要因や予防策を見つけて対策に着手することが必要」と話しています。

今井准教授らは、地域在住の60歳以上の男女2614人のうち有効回答の得られた1007人を対象に、7年にわたって追跡した前向きコホート研究のデータを基に、日本人の食事や運勁といった生活行勣とフレイルの関係について調査を始めたそうです。

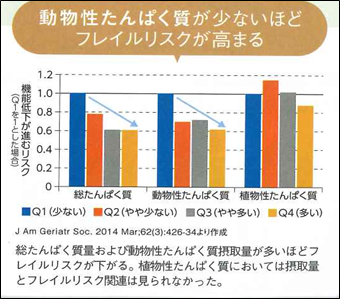

そこからわかってきたのは、フレイル予防にはどんなたんぱく質が重要ということでした。

たんぱく質は体を支える筋肉量の維持に不可欠で、筋肉以外にも皮膚や血管、骨、ホルモンなど全身を構成する材料として、またエネルギー産生の材料としても使われます。

ところが、「植物性たんぱく質の摂取量は多くても少なくてもフレイルのリスクに大きな影響を与えなかったが、動物性たんぱく質の摂取量が少なくなると、明らかにフレイルの危険度が高くなった」と今井准教授は説明しています。

ところが、「植物性たんぱく質の摂取量は多くても少なくてもフレイルのリスクに大きな影響を与えなかったが、動物性たんぱく質の摂取量が少なくなると、明らかにフレイルの危険度が高くなった」と今井准教授は説明しています。

高齢になると粗食でいいと考える人もいるかもしれまいが、肉や魚などの動物性たんぱく質を摂るようにすると効率よくフレイルリスクを下げられるといえそうです。

配信 Willmake143

年末年始の帰省で親御さんの顔を久しぶりに見て、介護について改めて考えた方も多いのではないでしょうか?

ビジネスパーソンが仕事と介護をどのように両立していくかについて、遠距離介護を実践した日経ビジネスの編集者とブリジストン、電通、コマツなどの企業で従業員の介護相談を行ってきた川内潤さん(NPO法人となりのかいご代表理事)が語り合った本「親不孝介護 距離をとるからうまくいく」を日経ビジネス2023年1月9日号が紹介しています。

介護と仕事をうまく両立するには、一にも二にも、親の要介護状態の「早期発見」と公的支援の「早期導入」だそうです。

ところが、公的支援の窓口となる「地域包括支援センター(包括)」の存在が知られておらず、しかも「この程度で支援を要請していいのか?」とためらう人が多いのだそうです。

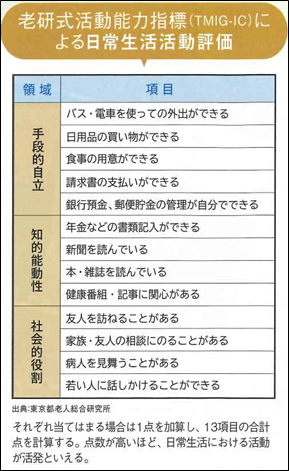

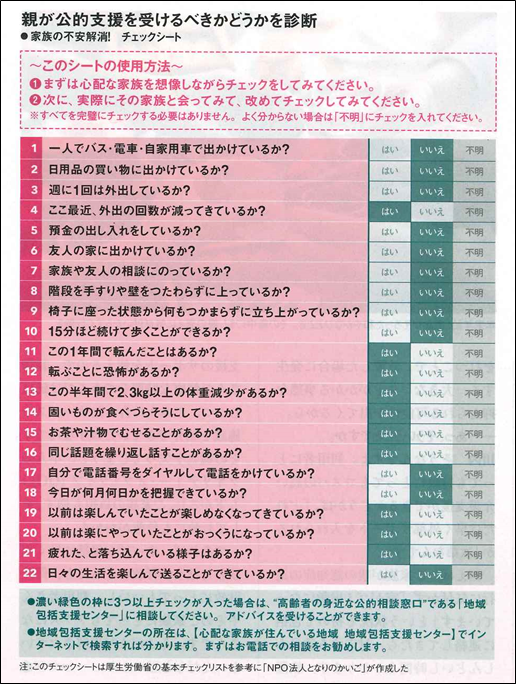

包括に相談するにしても、親が今どういう状況かうまく伝えるのは案外難しいので、右のチェックシートを使ってくださいと書いてありました。

配信 Willmake143

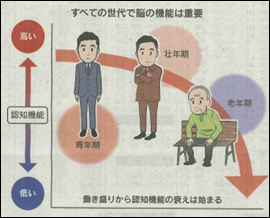

もの忘れをしたり、たまに人の名前が出てこなくなったりすると「ひょっとして認知症が始まっているでは」と心配になるものです。

もの忘れをしたり、たまに人の名前が出てこなくなったりすると「ひょっとして認知症が始まっているでは」と心配になるものです。

そんな不安に応えるように脳の健康状態や「脳年齢を調べてくれるサービスが続々と登場していると2023年1月4日付の日経新聞が伝えています。

製薬大手のエーザイが2020年に始めたセルフチェックツール「のうKNOW」もその一つです。利用者はパソコンやタブレットの画面でトランプカードが次々にめくられるのを見て、カードが前にも出たものかなどの質問に「はい」「いいえ」のボタンで答えていくものです。

製薬大手のエーザイが2020年に始めたセルフチェックツール「のうKNOW」もその一つです。利用者はパソコンやタブレットの画面でトランプカードが次々にめくられるのを見て、カードが前にも出たものかなどの質問に「はい」「いいえ」のボタンで答えていくものです。

約15分でチェックが終わると集中力や記憶力のスコアと「脳年齢」が表示されます。

脳の状態を知るには、医療機関で脳画像を撮ってもらうのも有効です。従来の脳ドッグは脳卒中などの血管性の病気や脳腫瘍を見つけるのが主な目的だったのですが、近年は、脳の萎縮など認知症リスクの診断を希望する人が増えているそうです。

こうした需要に応えるため東北大学発スタートアップのCogSmart(コグスマート、東京・千代田)はフィリップス・ジャパン(東京・港)と組んで、脳の健康状態や認知症のリスクを早期発見する、脳ドッグ用のプログラム「BrainSuite」を21年に始めています。運動と脳の健康の関係も近年注目されています。

筋肉から分泌される「マイオカイン」と総称される物質が脳の健康に効果があるという研究が相次いでいることも影響しているとのことです。

筑波大学征矢英昭教授(運動生化学)が10分程度の軽い運動でも脳の海馬が刺激されて記憶力が高まったり、ややきつい程度のランニングで、脳の前頭前野が活性化したりするとの研究成果を上げています。

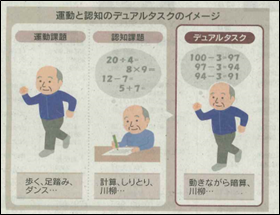

運動を取り入れた認知症予防プログラムとして知られるのが国立長寿医療研究センター(愛知県大府市)が開発した「コグニサイズ」です。暗算やしりとりなど脳に認知的な負荷がかかる状態で、ウォーキングやバイクこぎなど体を動かす予防プログラムです。

運動を取り入れた認知症予防プログラムとして知られるのが国立長寿医療研究センター(愛知県大府市)が開発した「コグニサイズ」です。暗算やしりとりなど脳に認知的な負荷がかかる状態で、ウォーキングやバイクこぎなど体を動かす予防プログラムです。

エーザイが脳のチェックに続いて開発した運動プログラム「ブレパサイズ」も、音楽に合わせて体を動かしながら知的課題に取組むという「デュアルタスク」の方式です。運動を取り入れた脳トレは、運動の強度や続けやすさなど自分に合ったものを見つけて挑戦して下さい。

配信 Willmake143

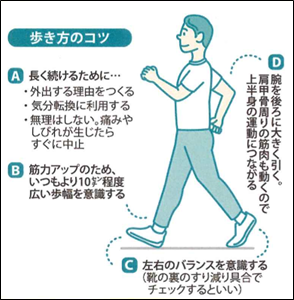

身近で簡単にできる健康法として中高年に定着しているウオーキング。最近の研究では、要介護の一歩手前のフレイル(加齢に伴い心身の機能が低下した状態)予防のため、歩き方やバランスが一層注目されています。

身近で簡単にできる健康法として中高年に定着しているウオーキング。最近の研究では、要介護の一歩手前のフレイル(加齢に伴い心身の機能が低下した状態)予防のため、歩き方やバランスが一層注目されています。

老いに負けない、「こぶし1個分」長い歩き方を2022年12月8日の毎日新聞が紹介していました。

フレイルは、介護が必要になる兆しとして注目されています。特徴として「疲れやすさ」「活動性の低下」などの五つが挙げられますが、老いの状態を総合的に反映しているとされるのが「歩行速度の低下」です。

歩く速さは65歳以降から徐々に低下し、男性は80歳以降、女性は75歳以降になると、日常生活にも支障をきたす人も出てくると言われています。

米ピッツバーグ大の研究グループが高齢者約3万4500人を6〜21年間にわたって調べたところ、歩行速度が速い人ほど生存率が高く、遅いほど低くなるとのデータが得られたといいます。

フレイル予防につながる歩き方はあるのか?

花王と国立長寿医療研究センター(愛知県大府市)は今年7月に発表した研究成果で、健康な状態とフレイルの前段階との境目は、歩数の場合は1日6342歩、日常歩行速度で毎秒1.06メートル(時速3.8キロ)が目安との調査結果を示しています。

研究では、要介護でない60〜91歳の約1700人を対象に、厚生労働省作成の基本チェックリスト(日常生活の様子など25項目)を用いてフレイルの前段階かどうかを判定し、歩数や歩行の速度を2週間計測して調べています。

研究では、要介護でない60〜91歳の約1700人を対象に、厚生労働省作成の基本チェックリスト(日常生活の様子など25項目)を用いてフレイルの前段階かどうかを判定し、歩数や歩行の速度を2週間計測して調べています。

「この境界値以上を目安に生活することでフレイルが進むリスクを減らせる可能性がある」としています。

体に痛みがないことを前提に、筋力アップのため、普段の歩幅にもう10センチ足すつもりで歩いたり、姿勢を正した上で腕を後ろに大きく引いて歩いたりすることも勧めています。

「イキイキ!! 大また歩き」とのキャッチフレーズで、体力づくりを勧めている神奈川県も歩幅に「こぶし1個分の長さ」を加えるイメージで歩くよう提唱しています。

配信 Willmake143

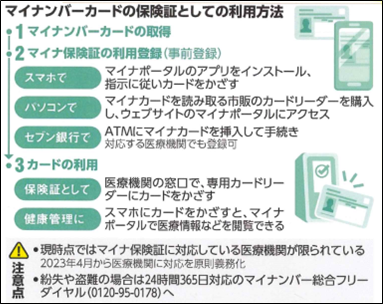

健康保険証とマイナンバーカードの一体化―。岸田政権が10月、突如打ち出した方針には賛否さまざまな意見があります。なぜ保険証は廃止されるのか、切り替えにはどんな手続きが必要かについて2022年12月8日の朝日新聞が伝えています。

健康保険証とマイナンバーカードの一体化―。岸田政権が10月、突如打ち出した方針には賛否さまざまな意見があります。なぜ保険証は廃止されるのか、切り替えにはどんな手続きが必要かについて2022年12月8日の朝日新聞が伝えています。

政府は2024年秋をめどに現在の保険証を廃止し、マイナンバーカードを保険証としても利用する「マイナ保険証」に一本化する考えです。今は従来の保険証とマイナ保険証の両方が使えます。

Q どんな利点があるの?

A まず、本人が同意すれぱ、過去の自分の診察記録や服薬のデータを医師らに提供できる。

これまで、受診した医療機関とは別の医療機関で受けた過去の診察内容を把握するには、本人の記憶に頼ったり、お薬手帳で確認したりする必要がありました。

Q 手元のマイナンバーカードをそのまま使えるの?

A マイナ保険証として使うには登録手続きが必要です。パソコンやスマホのほかコンビニのセブンイレブンなどに設置されている「セブン銀行ATM」でも手続きができます。

Q どの医療機関でもマイナ保険証は使えるの?

A マイナ保険証に対応した専用のカードリーダーが設置された医療機関に限られます。 11月27日時点では全医療機関の36%程度です。

診療所に限ると25%程度にとどまっています。医療機関の対応が遅れていることから、厚生労働省は来年4月に原則すべての医療機関でマイナ保険証への対応を義務化することにしています。

Q 紛失したら情報が流出する恐れはないの?

Q 紛失したら情報が流出する恐れはないの?

A マイナカードには氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真が記載されているけれど、カード自体に医療情報などは人っていません。

ただ、カードのICチップ内の電子証明書を使い、オンラインで保管情報につながります。

薬剤情報や特定健診の記録などは、各管理者が別々に保管していてマイナカードで閲覧できる個人情報がまとめて漏れることはないと厚労省は説明しています。

Q 勝手に使われないの?

A マイナ保険証の場合、医療情報の閲覧ができる医療機関かマイナポータルからのみです。

カードを盗まれたとしても、パスワードを知られていなかったら勝手に閲覧されることはありません。不審な動作が続けばマイナカードのICチップ自体が壊れる仕組みです。

配信 Willmake143

主食に米を摂取することは、日本人の健康にどのような影響を及ぼしているのか。岐阜大学などの研究者たちが、約3万人の日本人データを用いて分析しています。

主食に米を摂取することは、日本人の健康にどのような影響を及ぼしているのか。岐阜大学などの研究者たちが、約3万人の日本人データを用いて分析しています。

男性では米の摂取量が多い人ほど心筋梗塞や狭心症、脳卒中などの死亡リスクが低いことが分かったと日経ビジネス2022年12月5日号が伝えています。

和食は洋食よりも心臓や血管の健康に良いと考えられています。日本人は長い問、主食に米を食べてきましたが、近年、食事の西洋化が進み、米の摂取量は減少しています。

主食に米を摂取することが日本人の健康に及ぼしている影響を検討するために、岐阜大学などの研究者たちが、岐阜県高山市の住民の食習慣と心血管疾患(心筋梗塞、狭心症、脳卒中など)による死亡の関係を検討したところ、男性では、米の摂取量が多い人ほど心血管疾患による死亡リスクが低いことが明らかになりました。

世界的に、全粒穀物の摂取が心血管疾患による死亡リスクを下げる可能性を示した報告は複数あります。しかし、ほとんどの日本人が通常食べているのは白米であり、精製小麦を使った自いパンやうどんです。

白米の摂取が心血管疾患のリスクに影響を及ぼすかどうかを調べたこれまでの研究では、一貫した結果は得られていませんでした。

米は通常、味噌汁や他のおかず(副食)と一緒に提供されます。研究者らは、主食として米を食べる際の副食の影響も考慮して、米の摂取と心血管疾患による死亡との関係を調べ、パンや麺を主食とした場合と比較することにしました。

分析の対象となったのは、高山市の住民を対象として1992年9月に始まった高山スタディに参加した人たちです。

参加時の年齢が35歳以上で、質問票を用いた食物摂取頻度調査を完了していた3万1552人のうち、がんと心血管疾患のいずれかを経験していた人を除外しました。

残った男性1万3355人と女性1万5724人について、2008年10月1日まで平均14.1年追跡したところ、男性778人、女性907人が心血管疾患で死亡していました。

残った男性1万3355人と女性1万5724人について、2008年10月1日まで平均14.1年追跡したところ、男性778人、女性907人が心血管疾患で死亡していました。

米の摂取が多かった人に比べ、少なかった人は、男性の場合、糖尿病または高血圧の既往歴のある人が多く、運動量が少なく、飲酒量は多く、食物繊維と塩分の摂取量が多い傾向が認められました。

女性では学歴が高く、アルコールとコーヒーの摂取量が多く、食物繊維と塩分の摂取量が多い傾向がみられました。

配信 Willmake143

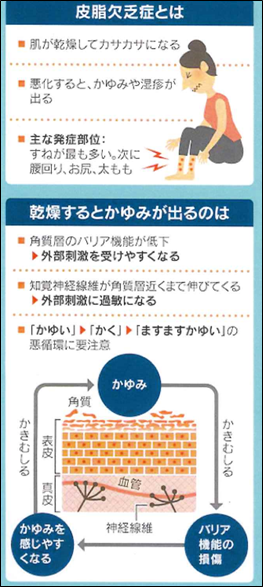

冬は肌の乾燥に悩まされる季節です。特に皮脂の分泌や角質層の保湿成分が減少する中高年は乾燥しやすく、悪化すると、かゆみや湿疹を引き起こします。

冬は肌の乾燥に悩まされる季節です。特に皮脂の分泌や角質層の保湿成分が減少する中高年は乾燥しやすく、悪化すると、かゆみや湿疹を引き起こします。

2022年12月3日の日経新聞は、そんな肌トラブルの「皮脂欠乏症」についての記事を載せていました。

外気が乾燥する上に暖房器具を使う冬は一年で最も肌が乾燥しやすい。人によってはカサカサして白い粉をふいたようになり、症状が進むと、かゆみを伴います。

外気が乾燥する上に暖房器具を使う冬は一年で最も肌が乾燥しやすい。人によってはカサカサして白い粉をふいたようになり、症状が進むと、かゆみを伴います。

これは中高年によく見られる「皮脂欠乏症」という肌トラブルです。

東京女子医科大学の川島眞名誉教授によると「特に発症しやすい部位は皮脂腺が少ない脚のすね。次いで腰回り、お尻、太もも」。

乾燥する理由は「角質細胞間脂質、天然保湿因子、皮脂膜がいずれも減少するから」だそうです。これらは皮膚の一番外側にある、わずか0.02世虜挧Δ僚鼎覆蝓角質層に存在しています。

では乾燥が進むと、なぜかゆみが生じるのか。国立国際医療研究センター病院(東京・新宿)皮膚科の玉木毅診療科長は「角質層には本来、外部刺激から肌を守るバリア機能が備わっている。水分保持能力の低下とともにバリア機能も低下し、刺激を受けやすくなる」と説明しています。

また、玉木診療科長は「かゆいからかくと、角質がさらにはがれてバリア機能が低下し、ますますかゆくなる。こうした悪循環になると、湿疹ができてしまうので要注意」と警告しています。

重症化した湿疹は、ステロイド外用薬で炎症を鎮める治療が必要になります。そうなる前にまず心がけたいのは保湿です。

肌をできるだけ乾燥させない生活習慣も大切。入浴時に洗浄剤をたくさん使ってゴシゴシこするように体を洗うのは厳禁です。

「不潔にしているからかゆいと思い込んで、ナイロンタオルで強くこすり洗いする人がいるが、これは逆効果。

「不潔にしているからかゆいと思い込んで、ナイロンタオルで強くこすり洗いする人がいるが、これは逆効果。

角質がはがれて余計にかゆみを招く」(玉木診療科長)

「乾燥気味なら洗浄剤を使うのは一日おきでよい」と勧めています。入浴後は体を拭いたらすぐに保湿剤を塗るのが鉄則だそうです。

配信 Willmake143

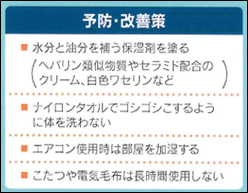

年をとるとともに感染症にかかって重症化しやすくなります。ワクチンの効果も下がりがちです。その一方で、過剰な免疫の働きともいえる自己免疫病は増えるのはなぜか。

年をとるとともに感染症にかかって重症化しやすくなります。ワクチンの効果も下がりがちです。その一方で、過剰な免疫の働きともいえる自己免疫病は増えるのはなぜか。

がんや糖尿病などにもかかわる「免疫老化」の研究が進みつつあると2022年11月25日付の朝日新聞が伝えています。

京都大の浜崎洋子教授らは、65歳以上の高齢者と65歳未満の成人それぞれ約100人の協力を得て、新型コロナウイルスワクチン接種で起こる免疫反応を調ベています。

接種後の免疫細胞を調べると高齢者グループで、免疫反応にブレーキをかける分子が多い傾向があったそうです。「免疫反応が強すぎると発熱など、体に負担がかかるので、高齢者の免疫反応は『適応』といえるかもしれません。

ただ、高齢者とひとくくりにはできず、個人差が非常に大きいこともわかった」と浜崎教授は述べています。

免疫には、侵入した病原体をいち早く排除する「自然免疫」と敵に応じて戦い、記憶もする「獲得免疫」があります。

偽の病原体で獲得免疫を働かせるのがワクチンです。獲得免疫の応答の低下、炎症が起こりやすくなる、自己免疫病のリスクが上がる、といった変化は免疫老化の特徴だそうです。

免疫の老化の一因は「胸腺」にあります。免疫の司令塔といわれるT細胞を「教育」する器官ですが、その働きは、思春期以降に落ち始めます。40歳代になると、新たに教育されるT細胞は、新生児期の100分の1になるといいます。

新たなT細胞は増えないので、「古顔」が頑張るしかない。しかし中には「老害」を引き起こすものも出てくるのだそうです。

新たなT細胞は増えないので、「古顔」が頑張るしかない。しかし中には「老害」を引き起こすものも出てくるのだそうです。

がん細胞を攻撃する免疫細胞は「キラーT細胞」と呼ばれます。加齢に伴い、免疫の監視機能が低下し、がんになりやすくなるといわれますが、何が起こるのでしょうか。

がん細胞は、キラーT細胞の働きにブレーキをかけて、攻撃から逃れようとします。このブレーキを解除して、免疫の働きを強めてがんを攻撃させるのが、免疫チェックポイント阻害剤です。その開発につながる研究で、本庶先生は2018年にノーベル医学生理学賞を受賞しました。

ブレーキを解除しても、キラーT細胞の働きが落ちていると、免疫チェックポイント阻害剤の効果が期待しにくいそうです。

実際、高齢者は、若い人に比べて免疫チェックポイント阻害剤が効かないことが多いそうです。

本庶先生たちは、高齢マウスにスペルミジンを与えると、キラーT細胞の働きが上がり、免疫チェックポイント阻害剤の効果も高まることを突き止めました。

スペルミジンの補充で、加齢による免疫異常の予防や改善につなげられないか、研究を進めているということです。

配信 Willmake143

« Older Entries