噛む力

女性月刊誌・婦人画報には「100歳佳人へのウェルネスレッスン」というコラムがあります。同誌2021年7月号のレッスンタイトルは「噛む力」です。担当医は前・鶴見大学歯学部探索歯学講座教授の花田信弘先生です。

女性月刊誌・婦人画報には「100歳佳人へのウェルネスレッスン」というコラムがあります。同誌2021年7月号のレッスンタイトルは「噛む力」です。担当医は前・鶴見大学歯学部探索歯学講座教授の花田信弘先生です。

花田先生は「健康寿命を考える人生のなかで最初に発症するのが歯周病と虫歯です。

これらの口腔内の病気の発症は、栄養バランスと大きく関係しています。

炭水化物過多、タンパク質不足の食生活は、歯周病、虫歯のリスクを高めることがわかっています。

さらに歯周病、虫歯で噛む力が低下すると硬いものが食べづらくなり、炭水化物過多とタンパク質不足が進むため、肥満や糖尿病などの生活習慣病に移行します。まさに負のスパイラルです」と話しています。

タンパク質不足の低栄養状態は、骨粗鬆症や全身の筋肉量が落ちるサルコペニア、要介護手前のフレイル(加齢に伴う心身の活力低下)へつながるともいわれています。

世界10万人を対象にした栄養分析でも、総エネルギーの60〜65%を超える炭水化物過剰摂取の人は、心疾患による死亡リスクが高いというデータもあります。

さらに、90歳でこんにゃくが噛める女性は100歳まで生きる人が多く、噛めなかった女性は1000日以内に亡くなっていたとする調査研究を、岩手県歯科医師会が発表しています。

まさに噛む力の維持が寿命と関連することを裏付けた結果です。

花田先生は「人は、噛めなくなると生きられなくなるということです。また歯周病菌とアルツハイマー型認知症との関連も明らかになっています。

歯周病菌のP.ジンジバリス菌の毒素が血液を通して脳内に侵入し、アルツハイマー型認知症の原因のひとつ、アミロイドβの蓄積につながっていることもわかっています」と語っていました。

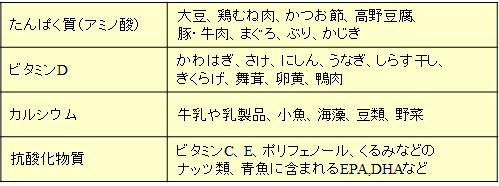

タンパク質、ビタミンD、カルシウム、抗酸化物質を摂りましょう

タンパク質、ビタミンD、カルシウム、抗酸化物質を摂りましょう

歯周病を予防し、咀嚼力を維持するために特に必要な栄養は、タンパク質、ピタミンD、カルシウム、抗酸化吻質です。

いずれも歯のためだけでなく全身の骨や筋肉を維持し、骨粗鬆症やフレイル予防にも重要。

エストロゲンの分泌が低下する更年期以降は、特に意識しましょう。

配信 Willmake143